16

Uni-JournalJena07/14

Forschung

Evidenzdarstellung im Fokus

chaftlich ist derWissenschaftsjournalismus?

Ausgewogen und objektiv –mit diesem

Anspruch an ihre Berichterstattung prä-

sentierensichvieleWissenschaftsmaga-

zine imdeutschenFernsehen. Dochwie

sieht die Realität tatsächlich aus? Die

Forscher Lars Günther, Sabrina Heike

Kessler undGeorgRuhrmann vom Insti-

tut für Kommunikationswissenschaft ha-

benanhandsystematischer quantitativer

Inhaltsanalysen untersucht, wie Journa-

listen Beiträge zumThema „Molekulare

Medizin“ darstellen. Demnach lassen

sich inTV-Beiträgenvier sogenannteMe-

dienframes unterscheiden. Das schrei-

ben dieWissenschaftler im Fachmaga-

zin „Public Understanding of Science“

(DOI:

pus.

sagepub.com).

„IneinemerstenMusterwerdenhäu-

fig wissenschaftlich gesicherte Daten

ausgewogenpräsentiert“, erläutertStudi-

enleiterRuhrmann. Sowerdenbeispiels-

weise neu gefundene Gensequenzen

dargestellt und illustriert. Ganz anders

sieht es aus, wenn es etwa um Fragen

der Stammzellenforschung geht: Dann

werden nicht nur wissenschaftliche Un-

sicherheit, sondern auch die möglichen

Risiken dargestellt, haben die Forscher

beobachtet.

Der dritte im TV rekonstruierbare

Frame zeigt dasThemaMolekulareMe-

dizin aus der Sicht von Ärzten und Pa-

tienten. „Dabei dominieren persönliche

Erfahrungen, negativeBewertungenund

Risikobehauptungen“, sagt LarsGünther

und verweist beispielhaft auf einen Be-

richt überAlzheimer-Erkrankungen. Eine

betroffenePatientin kommt zuWort und

beklagt, wie aussichtlos die Forschung

sei. Schließlich präsentiert ein vierter

Frame, wieWissenschaftler selbst die

wissenschaftliche Evidenz diskutie-

ren. Wissenschaftliche Unsicherheiten

werden nicht umstandslos mit Risiken

gleichgesetzt. Ein Beispiel ist hier die

Anwendung der Nanotechnologie in der

Krebsforschung.

Warum Journalisten wissenschaftli-

cheThemen so unterschiedlich präsen-

tieren, haben die Kommunikationswis-

senschaftler in einer weiteren Studie

untersucht und im „Journal of Science

Communication“

/)

publiziert. Das Resultat: Das eigene

Rollenbild als „neutraler Informations-

vermittler“, persönliche Interessen, aber

auch die Erzählbarkeit und Visualisier-

barkeit beeinflussen, ob und wie Jour-

nalisten einThema vermitteln. „Zudem

zeigtesich, dass inderBerichterstattung

wissenschaftliche Unsicherheit oft mit

Risiken,wissenschaftlicheSicherheit da-

gegen mit Nutzen und Chancen gleich

gesetzt werden“, ergänzt Sabrina Heike

Kessler.

„WennWissenschaftsjournalisten fra-

gileEvidenzdarstellen,möchtensieu. a.

ihr Publikum für Kritiksensibilisieren“, so

Ruhrmanns Fazit. Es gäbe andererseits

auchJournalisten, dieForschungsergeb-

nissegenuinalssicher darstellen, um ihr

Publikum nicht zu verunsichern.

US

Die süßeste Rechenmaschine derWelt

Chemiker lassen fluoreszierende Zuckersensoren „rechnen“

Jenaer Chemiker haben die „süßeste

Rechenmaschine derWelt“ entwickelt:

Sie nutzen Zuckermoleküle, um in einer

chemischen Plattform Informationen zu

verarbeiten. Das berichten Prof. Dr. Ale-

xander Schiller und seine beidenDokto-

randenMartinElstner und JörgAxthelm

in der Zeitschrift „Angewandte Chemie

Wie ineinemkonventionellenCompu-

terchipwerden auch in der chemischen

Rechenmaschine die zwei möglichen

Signale „0“ und „1“ mittels logischer

Gatter miteinander verknüpft. Dazu

nutzen die Chemiker sowohl einen flu-

oreszierenden Farbstoff als auch einen

sogenannten Fluoreszenzlöscher. „Lie-

gen beide Komponenten vor, kann der

Farbstoff seineWirkung nicht entfalten

und wir sehen kein Fluoreszenzsignal“,

soSchiller. Kommen jedochZuckermole-

küle ins Spiel, reagiert der Fluoreszenz-

löscher mit dem Zucker und verliert so

seine Fähigkeit, das Fluoreszenzsignal

zuunterdrücken,wasdenFarbstoff zum

Fluoreszieren bringt. Je nachdem ob

Farbstoff, Fluoreszenzlöscher und Zu-

cker alsSignalgeber vorliegen, resultiert

ein Fluoreszenzsignal – „1“ – oder kein

Signal –„0“.

„In unseremRechner verknüpfenwir

nun chemische Reaktionen mit Com-

puteralgorithmen, um komplexe Infor-

mationen zu verarbeiten“, sagt Martin

Elstner. Dabei werden dieSignale nicht,

wie im Computer in einen Stromfluss,

sondern ineinenMaterieflussübersetzt

und verarbeitet.

Dass ihrechemischeRechenplattform

funktioniert, haben die Forscher in der

vorliegenden Studie demonstriert. „Un-

ser Ziel ist esaber nicht, einechemische

Konkurrenz zu gängigenComputerchips

zu entwickeln“, stellt Schiller klar. Eher

sieht der Chemiker die Einsatzmöglich-

keiten der Rechenplattform im Bereich

dermedizinischenDiagnostik. So sei es

beispielsweise denkbar, die chemische

Analyse mehrerer Parameter aus Blut-

oder Urinproben über diemolekularlogi-

schePlattform zueiner finalenDiagnose

zu verknüpfen und damit Therapieent-

scheidungen zu ermöglichen.

US

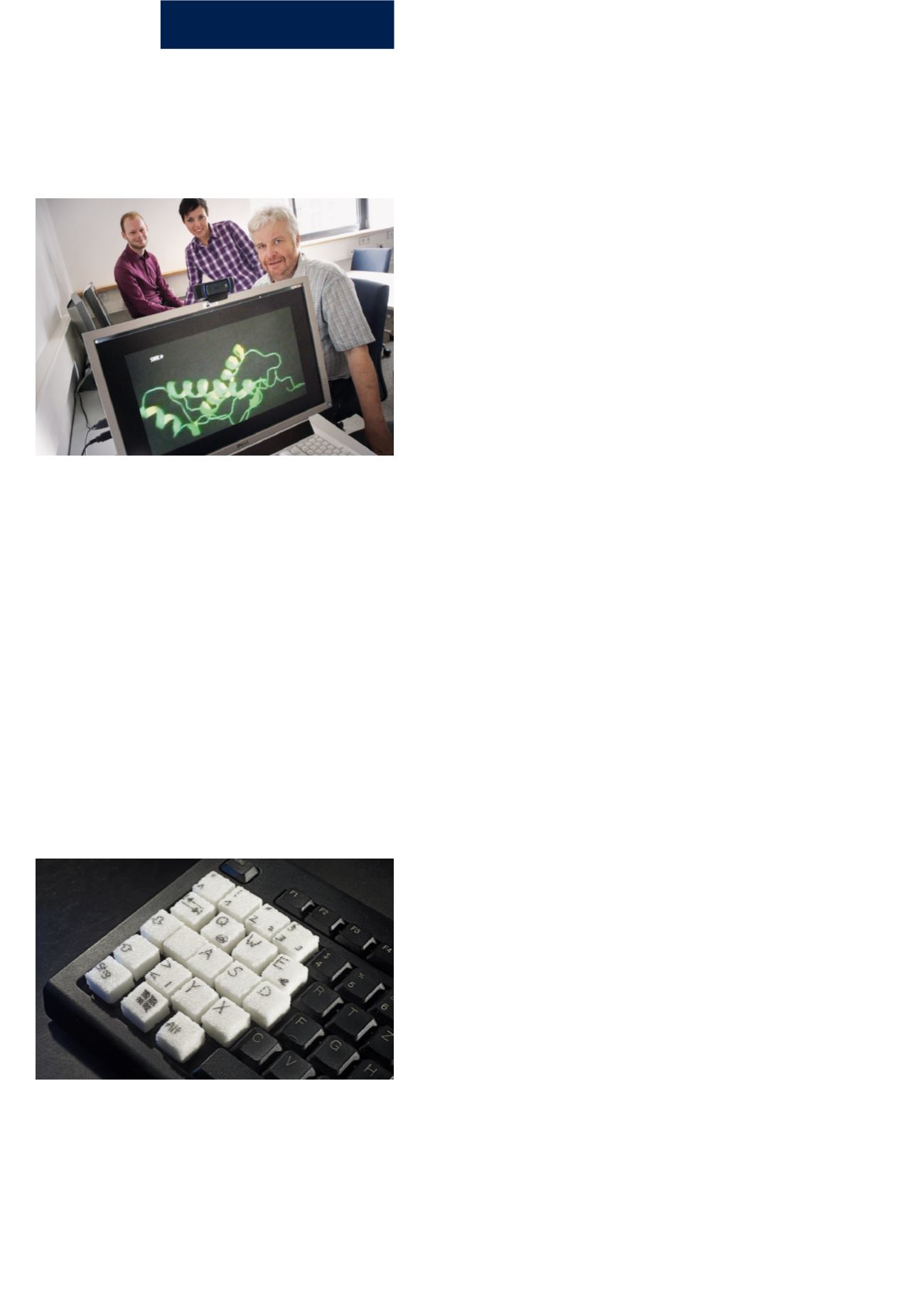

DieRezeptionvon

TV-Beiträgentesten

mitHilfedes„Eye-

Trackings“Prof.Dr.

GeorgRuhrmann,

SabrinaHeikeKess-

lerundLarsGünther

(v.r.).

Kontakt:

ProfDr.GeorgRuhr-

mann

Tel.:03641/944930

Foto:Kasper

Foto:Kasper

Auchsokönnteein

Zucker-Computer

aussehen.

Kontakt:

Prof.Dr.Alexander

Schiller

Tel.:03641/948113